Triennale di Milano: recensione alla mostra di Haegue Yang

Haegue Yang:

Tightrope Walking and Its Wordless Shadow

UNA MOSTRA FORTEMENTE EVOCATIVA TRA IL PERCETTIBILE E L’IMPERCETTIBILE

ALLA TRIENNALE DI MILANO

DAL 7 SETTEMBRE AL 4 NOVEMBRE

di Elisa Pedini

La Triennale di Milano e Fondazione Furla hanno presentato oggi alla stampa la mostra: Haegue Yang: Tightrope Walking and Its Wordless Shadow, a cura di Bruna Roccasalva.

L’esposizione si trova al primo piano in Triennale e sarà aperta al pubblico da domani, 7 settembre, fino al 4 novembre.

A mio avviso, questa esposizione va oltre l’arte stessa per farsi sostrato di vita intrapsichica, che parte dall’anima dell’artista, per diventare personale e trasformarsi in collettiva.

È un’esperienza, in bilico tra il percettibile e l’impercettibile, che va vissuta in prima persona.

Trattasi della prima mostra personale di Haegue Yang in un’istituzione italiana.

Proprio per questo, la Triennale si mostra come la migliore ambientazione per ospitare quest’esposizione, dal sapore quasi junghiano, come spiegherò più sotto.

Tightrope Walking and Its Wordless Shadow raccoglie la vasta gamma di mezzi espressivi che contraddistinguono l’opera di questa artista: dal collage al video, dalle sculture performative alle grandi installazioni.

La mostra si articola in tre ambienti, concentrando gli elementi caratteristici dell’arte di Haegue Yang.

Aprono il percorso due lavori di particolare interesse artistico perché esposti raramente in passato.

Tuttavia, essi già ci esprimono la visione che l’artista ha della realtà.

Infatti, trattasi di due opere sovrapposte: 134.9 m³ (2000/2018) e 81 m² (2002/2018), appartenenti rispettivamente alle serie Thread Installations e Chalk Line Drawings.

La prima, 134.9 m³, è una barriera quasi invisibile costituita da fili di cotone rosso.

Questi sono tesi tra due pareti a intervalli di 10 cm e con l’impercettibile inclinazione di un grado.

Ne consegue, che un angolo della sala risulti inaccessibile.

Tuttavia, ciò non è immediatamente percettibile, poiché l’effetto ottico di fronte al quale il visitatore si trova, non viene immediatamente decodificato dal cervello umano.

Difatti, la seconda opera, 81 m², costituita da una sequenza di linee rette disegnate a gesso rosso sul muro retrostante, confonde il tracciato.

Ne consegue che, a un primo sguardo, linee e fili si mescolino, sembrando un unicuum.

Al contrario, avvicinandosi, lentamente, l’occhio continua a non distinguere, mentre il cervello propone una sensazione di sfasamento, di movimento.

Se ci si lascia guidare dall’opera, senza imporsi razionalizzazioni, ma, semplicemente, immergendovisi dentro, ne conseguiranno delle emozioni molto forti.

Nel mio caso, ho lasciato fluire.

Qui, mi piace indulgere, qualche riga, su come ho personalmente, interiormente, vissuto quest’installazione.

Inizialmente, tutto sembrava un unicuum. Righe sul muro. Divertente, come, il cervello, mi abbia subito restituito il suo commento sarcastico: tutto qui?

Avvicinandomi, lentamente, l’occhio continuava a non distinguere e a mantenere il fuoco sul muro.

D’altro canto, il cervello, che analizza e sintetizza tutte le prospettive, incluse le periferiche, in pochissimi istanti, mi restituiva un alert di ostacolo, di fare attenzione.

Sensazione magnifica.

Infatti, l’opera, che avevo davanti, mi stava obbligando a osservare me stessa in rapporto all’opera stessa.

Sono un critico e vi posso assicurare che m’è accaduto molto, molto raramente. Haegue Yang c’è riuscita.

Ho cominciato a provare disagio, quasi panico, il passo s’è fatto cauto. Il cervello percepiva e restituiva emozioni, relative a un qualcosa, che, la limitatezza del mio occhio umano, non era ancora in grado di mettere a fuoco.

Poi, tutto s’è svelato, s’è ricomposto. Occhio e cervello vedevano e assaporavano la stessa cosa.

Ne è conseguita, una grande sensazione di pace. Sublime.

A quel punto, soddisfatta di quanto accaduto, ho letto la nota tecnica relativa all’opera e che cito: «Thread Installations e Chalk Line Drawings prendono, di volta in volta, il titolo dalla misura dello spazio occupato.

Esse sono tra le prime opere di natura installativa realizzate da Yang e contengono in nuce aspetti centrali di tutta la sua produzione successiva: (…) fino all’attitudine ad articolare una spazialità ambivalente, concettuale e percettiva, accessibile e inaccessibile allo stesso tempo».

Confermo che c’è riuscita in pieno.

Tuttavia, l’incanto di questa pregevole mostra non era ancora finito, per me.

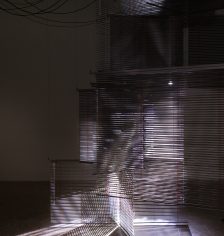

Infatti, mi attendeva un’altra esperienza molto potente nella seconda sala: Cittadella (2011).

Trattasi di una monumentale installazione composta da 176 tende veneziane.

Qui, luci, profumi, disposizione stessa degli oggetti, concorrono a creare un ambiente multisensoriale, concreto, ma ineffabile, quasi onirico, cui, è l’interiorità stessa del visitatore, potentemente stimolata, a dargli una forma.

Pertanto, mi piace indulgere su come abbia personalmente vissuto questa seconda esposizione e perché mi abbia emotivamente toccata.

Infatti, il titolo Cittadella rimanda a una fortificazione impenetrabile ma le pareti di tende, attraversate dai fasci di luce, si rivelano permeabili allo sguardo.

Inoltre, i passaggi, che si aprono nella geometria esterna della struttura, invitano lo spettatore ad addentrarsi e attraversarla.

Così, ho colto l’invito e ho iniziato a muovermi, lentamente, in quel labirinto di “strade” e all’improvviso, è accaduto qualcosa.

Alzando gli occhi verso l’alto e guardandomi intorno, senza che me ne accorgessi, tutto il mio vissuto è tornato a galla.

Ho avuto l’impressione d’essere dentro a una città, tanto allucinata, quanto, tremendamente, reale.

Nell’altezza delle veneziane ho rivissuto i grattacieli americani e i palazzi della stessa Milano, dove vivo, oggi.

Quelle fotocamere appese, assenti, distanti; ma, presenti, mi hanno ricordato le telecamere, che affollano le strade in certe città e gli sguardi della gente.

Da un lato, gli occhi dei locali; dall’altro, i miei, grandi e spaesati.

Muovendomi per quelle strade, oniriche, ma reali, ho ricordato tutto della mia vita di perenne “emigrante”.

Poi, il video. Straordinario.

Guardatelo, fermatevi, ascoltate, respirate.

Una sorta di “stream of consciousness” che arriva dritto all’anima.

Non abbiate fretta, l’anima ha bisogno dei suoi tempi e conosce un linguaggio suo, un ritmo suo. Concedetele questa pace e fermatevi ad ascoltare quel video.

Per me, il tempo materiale ha perso significato e sono entrata nel tempo interiore, quello dei ricordi.

Una frase, proprio all’inizio, mi ha obbligata a fermarmi: l’acquisizione della residenza come un atto sociale, nel senso più lato del termine.

Da lì, certe parole, certe riflessioni, certe emozioni, mi erano così familiari da sembrare le mie.

Sublime. Estatico.

Certo, quando ero ragazzina io, era tutto diverso rispetto a oggi. Quando traslocavi e cambiavi residenza, ti veniva dato un pezzo di carta su cui c’era un timbro “emigrante”, o “expatriate”, in base a dove andavi.

Quella, era la tua identità sociale, fino a quando non ti davano la residenza.

Peccato che, i tempi burocratici fossero molto più lunghi rispetto alla velocità con cui io cambiassi città. Le conseguenze, potete immaginarle e comunque, qui, non hanno importanza.

Invece, ciò che è importante, è invitarvi a fermarvi e a riflettere sulla profondità e sulle implicazioni, sia personali che sociali, di quanto raccontato nel video.

Come ho detto, una mostra dal sapore quasi junghiano, dove inconscio personale e inconscio collettivo s’estrinsecano e si esplicano nella vita vera.

Concludo con l’ultima sala, dove si passa a un ambiente opposto: una sorta di sala da ballo.

Dall’ombra alla luce potente.

Sulle pareti della sala si dispiega un’opera simile a un murales, appartenente alla serie in continua evoluzione dei Trustworthies (iniziata nel 2010).

In questo importante ciclo di opere Yang combina diversi materiali grafici, andando a dar vita a dei collage che creano ambientazioni complesse.

Queste opere, che sembrano uscite da un mondo onirico e coloratissimo, corrono lungo le pareti e fanno da cornice alla “danza” di due sculture performative della serie Dress Vehicles (inziata nel 2011) prodotte per l’occasione.

I Sonic Dress Vehicles presentati in mostra, sono pensati dall’artista come “maschere”.

Infatti, sono letteralmente indossati da due persone, che li fanno muovere.

Inoltre, sono concepiti per dare a chi le indossa una diversa identità, alludendo ai travestimenti delle drag queen, alle danze tradizionali con le maschere e al teatro delle marionette.

Una mostra, davvero, da non perdere e da vivere tutta, sala dopo sala.

Gallery by Gianluca Di Ioia per gentile concessione di Fondazione Furla: